Entre 2004 et 2020, sept États de la péninsule balkanique sont devenus membres de l’OTAN. Ne restent en dehors de l’Alliance, chacun pour des raisons différentes, que la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo.

Si la Bosnie-Herzégovine est la seule à être officiellement candidate, aucune adhésion à l’OTAN ne pourra avoir lieu tant que Sarajevo n’aura pas réglé ses problèmes institutionnels. La Serbie a proclamé sa « neutralité militaire » en 2007, ce qui exclut toute appartenance à un bloc militaire. Quant au Kosovo, il n’est pas reconnu comme État indépendant, non seulement par Belgrade, mais aussi par quatre membres de l’Alliance.

Malgré ces limites, l’OTAN s’est profondément implantée dans ces pays. Tant Belgrade que Sarajevo ont commencé à structurer leur collaboration avec l’OTAN via un Partenariat pour la Paix conclu en 2006. Ce partenariat a été complété, dans le cas de la Bosnie, par un Plan d’action d’adhésion, accordé en 2010, mais qui n’a commencé à être mis en œuvre que huit ans plus tard. La relation de Pristina avec l’OTAN consiste principalement en l’accueil, depuis 1999, de milliers de soldats de la Force du Kosovo (KFOR), mais aussi en un discret soutien au développement d’une armée locale.

Le présent rapport présente donc l’évolution des relations de l’OTAN avec la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo, en rappelant d’abord un contexte marqué par son intervention dans les conflits armés des années 1990, dont une brève synthèse des efforts menés pour décontaminer les sites pollués par l’uranium appauvri et les bombes à fragmentation de ses bombardements. Est ensuite examiné le développement de la coopération de l’OTAN avec Sarajevo, Belgrade et Pristina, et plus particulièrement avec leurs forces armées, les difficultés et limitations auxquelles est confrontée cette collaboration, que ce soit en raison du statut incertain du Kosovo, de la neutralité affichée de la Serbie ou des conflits politiques internes de plus en plus vifs en Bosnie-Herzégovine.

En conclusion, est évalué l’enjeu géostratégique de la présence otanienne dans la région, alors que d’autres acteurs, extérieurs à l’Alliance ou membres de l’OTAN, tentent également d’y faire valoir leurs propres intérêts.

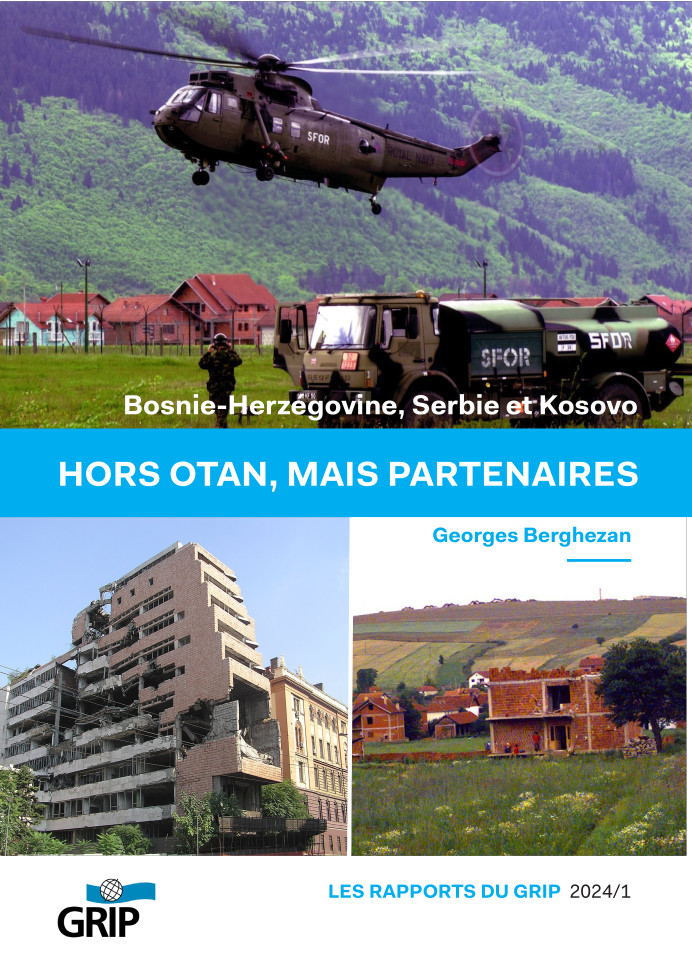

Crédits photo: En haut : Bosnie-Herzégovine – KFOR. © NATO ; En bas, de gauche à droite : Serbie Српски / srpski: Зграде Генералштаба војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране, auteur : Dungodung, via Wikimedia Commons ; Kosovo Bomb and battle damage near Gnijilane, Kosovo (as part of Operation JOINT GUARDIAN) © : The U.S. National Archives via Picryl

Skip to PDF contentGeorges Berghezan était chercheur de 2000 à 2022.Après avoir travaillé au GRIP durant les années 1980, Georges Berghezan y est revenu au début des années 2000. Il concentre depuis ses activités sur les nombreux conflits « post-guerre froide », particulièrement en Afrique subsaharienne, et sur les outils servant à les mener, les armes légères et de petit calibre, dont l’utilisation et les transferts commencent seulement à être quelque peu réglementés. C’est donc autour de ces deux problématiques – Afrique et armes légères – que Georges Berghezan menait la plupart de ses activités.